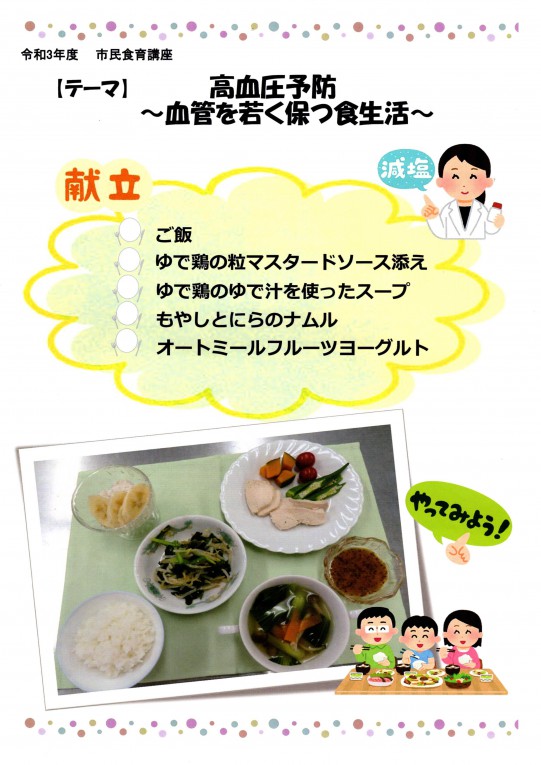

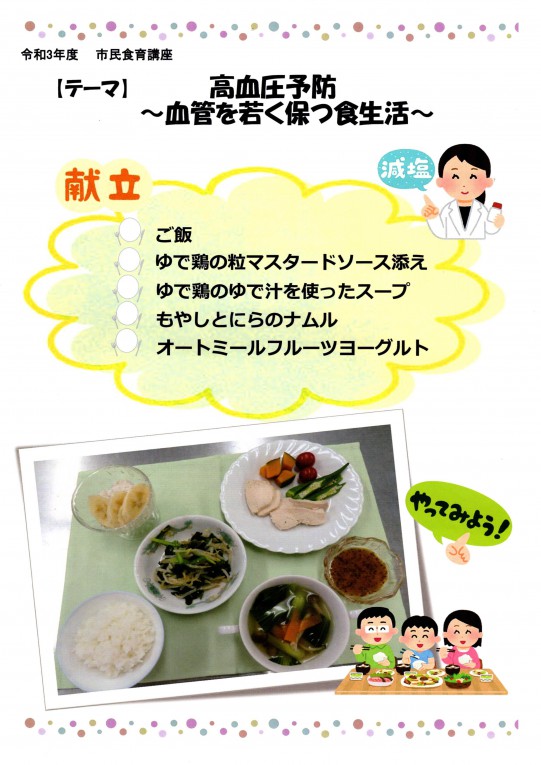

新型コロナウイルスまん延防止のため、活動ができていませんでしたが、1年ぶりに潮見公民館で管理栄養士を招き、「こうして予防!高血圧」のテーマで開くことができました

次回は11月17日(水)9:30~ 潮見公民館 「食中毒事例から学ぶ予防方法について」他

食生活改善推進委員会の会員を募集しています!一緒に楽しく学んでみませんか?

食生活改善推進委員会代表 藤村真貴子さん ℡ 089-925-6384 までお問合せください!

写真提供 藤村和男さん

新型コロナウイルスまん延防止のため、活動ができていませんでしたが、1年ぶりに潮見公民館で管理栄養士を招き、「こうして予防!高血圧」のテーマで開くことができました

次回は11月17日(水)9:30~ 潮見公民館 「食中毒事例から学ぶ予防方法について」他

食生活改善推進委員会の会員を募集しています!一緒に楽しく学んでみませんか?

食生活改善推進委員会代表 藤村真貴子さん ℡ 089-925-6384 までお問合せください!

写真提供 藤村和男さん

10月8日 午前中 潮見小学校グランド周辺

10月10日の運動会を控え、周辺の草刈りとゴミ拾いを行いました。 今回は4年生が当番でしたが、日頃グランド使用等でお世話になっている、グラウンドゴルフクラブ、日赤奉仕団、公民館からも30数名が参加しました。まちづくり協議会もお茶の差入れをし、環境整備を応援しております。運動会もさわやかな天候に恵まれ、賑やかな声が聞こえてきました。少しホッとしました。

~令和2年9月30日 潮見小学校体育館~

潮見小学校では、小学校三年生を対象にふるさと音頭を学習しています。

踊りの練習に先立って、歌詞に沿った背景が映し出されるDVDでの学習。

短い時間でしたが、みんなで楽しく踊りました。

講師:潮見ふるさと音頭チーム連絡会 (松岡・白石)

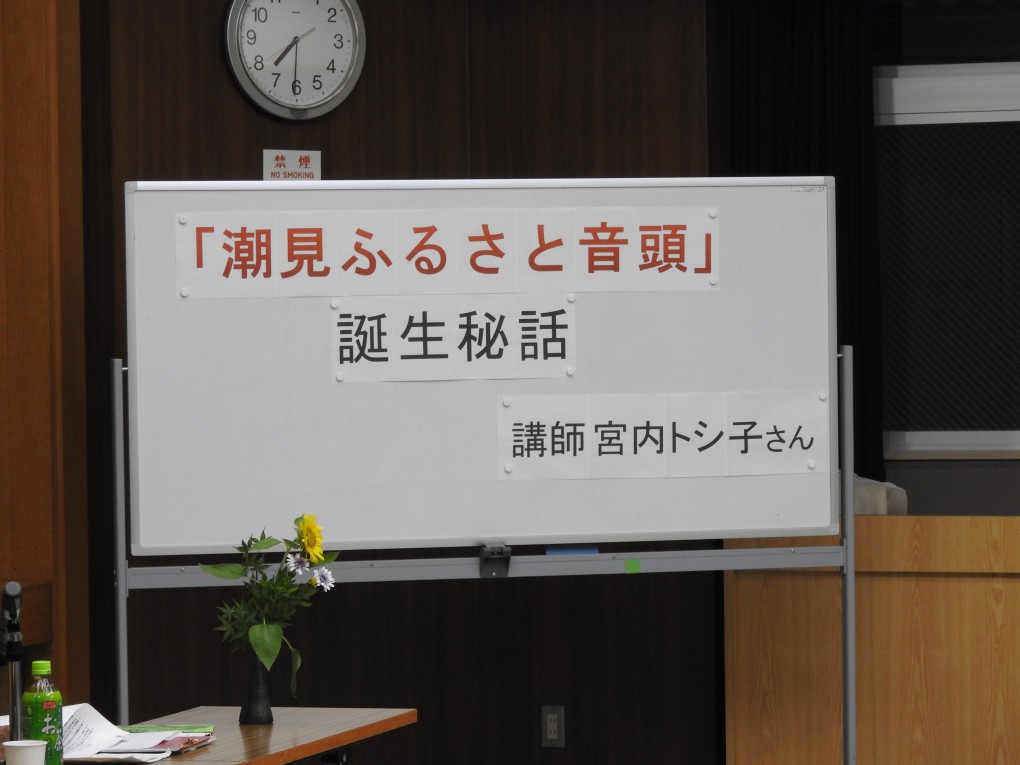

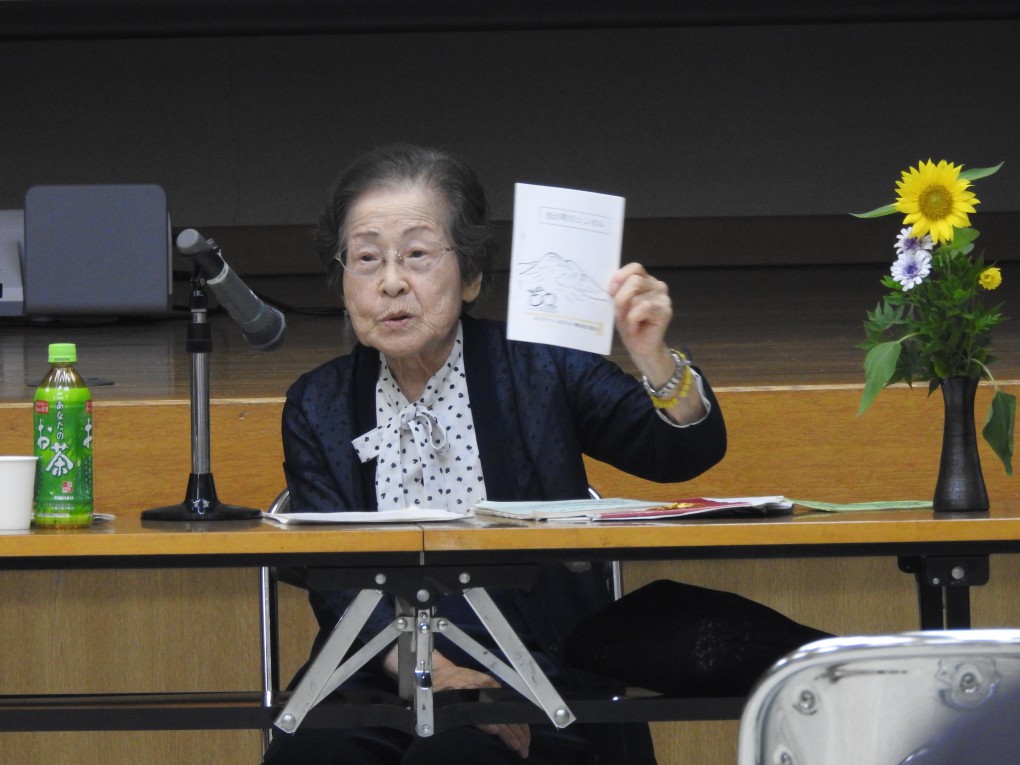

~宮内トシ子さんを迎えて~

令和2年7月18日19時30分から、潮見公民館で講演会を開催しました。

日頃より潮見ふるさと音頭を踊っているチームメンバーを中心に、小学校関係者、いとすぎ、女性団体、まちづくり協議会役員など43名の参加者が、熱心に聞き入っていました。

タイトルにもありますように、どのようないきさつでこのふるさと音頭ができたのか、また、歌詞に込められた意味や思いなど、先生は一つ一つを思い出すように熱く語っていただきました。

最後に会長より、これからもますますご健勝でいられることを願って花束をお贈りいたしました。

宮内先生、お疲れのところ本当に有難うございました。

ふるさと音頭チームは、歌詞に込められた思いをかみしめながら、これからも楽しく踊っていきたいと思います。

令和2年2月19日 潮見公民館で行いました。

<メニュー>

・ご飯 ・白身魚のムニエル にんじんソースかけ

・水菜とりんごのサラダ ・野菜スープ ・イチゴ大福

野菜を無駄なくスープにしました。 イチゴ大福 おいしくできました♪

写真提供:潮見公民館 記事:食生活改善推進協議会 藤村真貴子代表

12月4日(水) 場所:潮見公民館 調理室

今年最後の活動は、少し早めの「おせち料理」作りです。

ミートローフが美味しく焼きあがりました♪

色とりどりの料理が美しく盛り付けられ、豪華な「おせち料理」の完成です!

(おせち料理 メニュー)

・スモークサーモンといくらのサラダ寿司 ・ミートローフ

・黒豆 ・五色なます ・かぶのすり流し

・かぼちゃのミニモンブラン

写真提供:藤村和男さん 記事提供:潮見食生活 藤村真貴子さん

11月28日(木) 場所:潮見公民館調理室

食品ロスとメタボ予防「無駄なく活用☆野菜術」をテーマに、食育講座が開催されました。

鴨川中学校PTAより37名、ヘルスメイトより5名の参加でした。松山市の栄養士さんのお話を聴いた後、さっそく調理にとりかかりました。

河原校長先生・中西公民館長も来て下さり、塩分控えめな食事を食べていただきました。

〈メニュー〉

☆ご飯 ☆和風麻婆豆腐 ☆ブロッコリーとチーズのサラダ

☆もやしの中華スープ ☆フルーツわらび餅

写真提供:藤村和男さん 記事提供:潮見食生活 藤村真貴子さん

11月20日(水)

小春日和のこの日、18名の会員は久万の台方面を歩きました。

紅葉の始まった街路樹や山々を見ながら、お喋りをしながら、気持ちよく歩くことができました。

途中のお店で昼食をとり、お腹も心も満腹の一日となりました♪

写真提供:藤村和男さん 記事提供:藤村真貴子さん

11月17日(日)9:30~12:00

主催 潮見地区女性団体連絡協議会

会場:潮見公民館周辺

手作りのケーキ、漬物、バター餅、赤飯などの店のほか、手作り雑貨・花苗・余剰品など12店舗が並びました。

女性団体連絡協議会 藤村真貴子代表・潮見公民館 中西恒博館長の挨拶のあと、一斉にお店がオープン!!

今年は約200名の来場があり、マーケットを通して多くの地域の方々と交流することができました。

写真・記事提供 吉藤 藤村和男さん